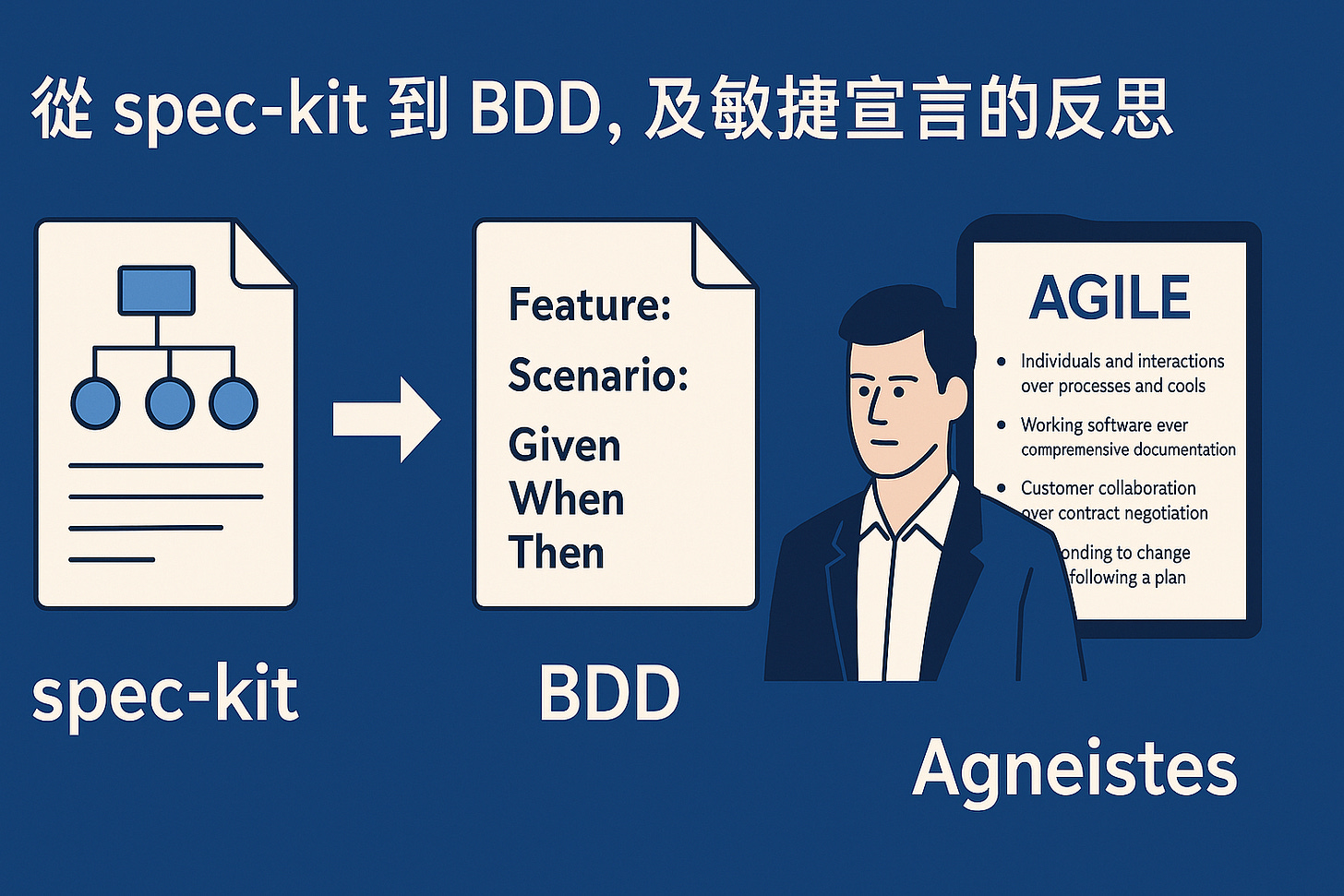

spec-kit 最近很紅,我也試用了一下,並且翻譯了樣版內容。底下分享個人經驗,還有一些對 BDD 及 敏捷宣言 的想法。

spec-kit 繁體中文翻譯

我想多了解 spec-kit 樣板內容,利用自己寫的 mass-translate,將產出之 GitHub Copilot 英文樣版轉為中文,結果置於 spec-kit-translation,有興趣更深入了解的人可以前往看看樣版內文。若想問我看了內文有什麼想法...嗯,內容看來應該也都是 AI 生的,當然一定有厲害的前輩在把關。只能說內文非常詳盡,即使是看繁體中文版,我也沒辦法吸收了解。

自己的經驗

但個人最近使用 spec-kit 的體驗並不好,應該是我不會善用這個工具。

第一個 audio-browser 是想要快速瀏覽大量音檔的網站,由 Commits 可以看到我的提示過程。初始提示不多,後面的實作花非常久時間,建立了約 70 個程式檔 (含測試)。但到目前還是不能執行的狀態。

另一個 mediapipe-demo 是想用 MediaPipe 做人臉座標辨識,目前是本機可執行,線上版還有問題沒修好。過程可見 Commits,它建立了約 40 個程式檔 (含測試)。但我需要的只是簡單的三個檔案 (html/js/css) 示範網站,最後還是回到直接用 Copilot 生成,放在 demo-mediapipe,線上檢視。

不過 spec-kit 可以適用於多種 IDE/CLI,這下使用什麼工具的差異變小,最終還是回到 AI 模型能力。

BDD 及 水球潘/保哥 課程啟發

在先前的水球軟體學院 SDD.tw 課程看到 Gherkin 還沒注意,只想說他怎麼取這麼奇怪的名字。後發現是推動 BDD (Behavior-driven development) 之 Cucumber 的 Gherkin 語法。這方面我都沒接觸,我剛剛的了解是 Gherkin 是接近自然語言的表達語法,Cucumber 像是直譯器般,讀取 Gherkin 文件後執行對應的測試作業。

保哥簡報裡面的範例是井字遊戲網頁,我目前找到 vitalets/playwright-bdd 可以依 Gherkin 腳本生成 Playwright 測試程式。又想到保哥才剛開了 實戰 E2E 測試:使用 Playwright 測試框架 課程,猜想應該就是在配合 spec-kit 當中,發現要自動測試網頁,Playwright 非常重要,因此保哥又多磨練了這方面技能,並單獨開課。

就我目前猜想,主流的各語言各框架應該都會有開源工具,可用來由 Gherkin codegen。我猜想保哥提供的可能是整串現成可用的方法。我猜也會有開源專案,把 spec-kit 的統一標準樣版,特化打造成 Gherkin 加「Python + React 網頁」、「ASP.NET + Blazor 網頁」...等樣版,供常見的開發類型更快導入 AI BDD 開發。

敏捷宣言思考

再看看已經提出多年的敏捷宣言及 12 原則,都是由開發者的角度,來談如何進行團隊開發。但若是未來一個人帶一群 AI Agents 以 BDD 開發的話,開發者變成提出需求的客戶,實際開發者不再是人類了,角色完全不同。

而敏捷宣言的這四條:

個人與互動 重於 流程與工具

可用的軟體 重於 詳盡的文件

與客戶合作 重於 合約協商

回應變化 重於 遵循計劃

在 BDD 時代,恐怕變成反過來,是後者重要 (流程/工具/需求文件/執行計劃 比較重要),前者是 AI 自己的事,人類 (只要調整優化工具後,就) 不用再關心了?

人機協作的法則,似乎還有待觀念再更新...